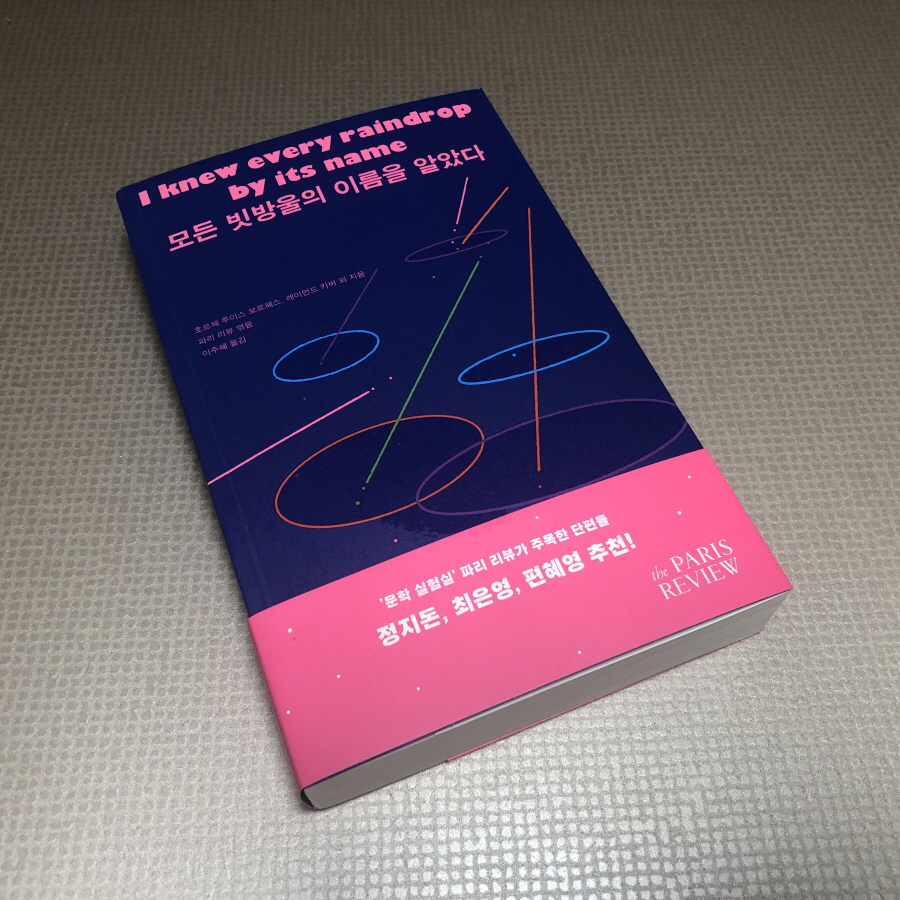

'세상에서 가장 강한 문학잡지'라 불리는 '파리 리뷰'가 있고 국적 불문, 장르 불문, 작가 이력 불문 그래서 탐미적인 문학 실험실인 그 파리 리뷰에 실린 글 15편을 엮었다. 책 소개에 국내에 알려진 작가들 이외 소개되지 않은 작가들이 대부분이라 했지만 난 알려진 작가들조차 생경해서 더 흥미로웠던 책이다. 소름 돋을 정도로 멋진 제목처럼 얼마나 감각적인 책일까.

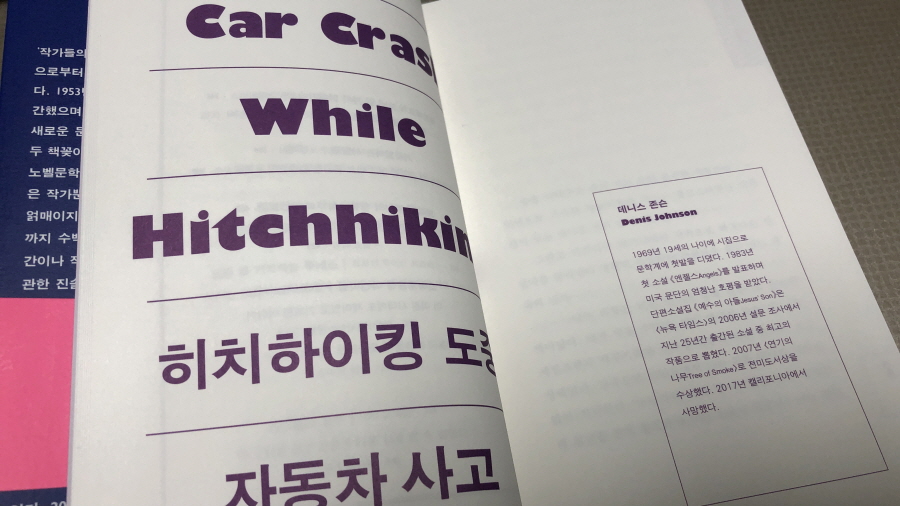

첫 작품이 자 이 책의 제목이 담긴 <Car crash while Hitchhiking, 히치하이킹 도중 자동차 사고>를 읽고 든 생각은 그래서 '실험적' 작품이구나 싶었다.

'멍청한 놈'의 시선으로 들여다본 생사의 갈림에서 느껴지는 감각에 대한 것들이 약쟁이의 환각으로 대치되는 순간, 난 뭐지? 이건? 이란 느낌이었다. 기존 익숙한 소설의 문장 형태를 찾을 수 없는 맥락들. 제프리 유제니디스의 리뷰(해제)가 있음에도 감각을 살아나지 않았다. 하긴 내가 작품을 해석할 정도의 수준이란 게 있지도 않으니 딱 여기까지가 내 깜냥인 게지라고 넘기기엔 뭔가 끓는 것이 있다. 다시 읽는다.

멜이 아이에서 소년으로 그리고 좀 더 성장할수록 더 어두워지는 삶의 모습은 '삶을 묘사하지 않고 드러낸다.'라는 다니엘 알라르콘의 해설처럼 한껏 음습하고 축축한 이야기가 뒤덮여 있는 <Dimmer, 어렴풋한 시간>은 방금 호수에서 헤엄치다 온 사람처럼 깨끗한 나뭇잎 냄새를 풍기다 어느새 개울물에 빨아 여름 햇볕에 말린 것 같은 무척 깨끗하고 먼 냄새가 나는 여자의 존재가 입에 맴돌 뿐이다. 단편이라고 치기에는 아득하게 긴 소설에 진이 빠졌다.

"위대한 이야기는 영원히 긁어야 하는 가려움과 같다." 107쪽

<Why Don’t You Dance, 춤추지 않을래>의 데이비드 해설 첫 문장은 그 어떤 소설보다 감각을 선사한다. 간절한, 혹은 그럴지도 모르는 남자는 자신의 모든 것을 자신의 영역에 드러내고 낯선 누군가는 흥겹게 춤을 추기도 지켜보기만 하기도 한다. 그리고 돌아서 관심에서 지우고 더 이상 회자하지 않는다. 짧고 간결하다. 한데 '춤'은 흥겹지 않아서 남자의 우울을 이해하기도 전에 음악은 끝났다.

"아버지를 찾아야 한다는 절박함에도 나는 다시 침대로 기어들어 갈 준비를 했다. 나는 내가 들고 있지만 떨어뜨리지는 않을 돌멩이처럼 굴복을, 휴식의 고요를, 중력을 사랑한다." 313쪽, 버나드 쿠퍼 <늙은 새들>

단편 소설의 묘미가 단순히 짧은 문장들 안에서 어우러지는 문장의 유희가 아니고 '무엇을 생략할지'를 아는 것, '남겨진 것은 반드시 사라진 것을 함축해야 한다'라는 제프리 유제니디스의 말처럼 이토록 어려운 단편 소설의 진수를 이 책이 보여준다.

'새로운 작가를 알게 되는 일은 존재조차 몰랐던 세계를 발견하는 일과 비슷하다'라는 옮긴이의 말처럼 생경했던, 그것도 시간을 거슬러 올라야만 만날 수 있는 대가들의 작품을 접할 수 있다는 건 짜릿한 경험이 아닐 수 없다. 난해하고 방향을 잡을 수조차 없던 문장들에서 공부하듯 되돌아가야 했던 순간들조차 감내하게 할 정도다. 어느새 끝을 만난다.

출판사에서 도서를 제공받아 완독 후 솔직하게 쓴 글입니다.

'마음가는데로서평' 카테고리의 다른 글

| [에세이] 비밀이 없으면 가난해지고 - 여자 사람들과 나누고 싶은 사적인 이야기 (0) | 2021.12.22 |

|---|---|

| [경제경영] 아마존 언바운드 - 제프 베이조스, 그리고 글로벌 제국의 발명 (0) | 2021.12.19 |

| [자기계발] 인생의 답은 내 안에 있다 - 길 잃은 사람들을 위한 인생 인문학 (0) | 2021.12.16 |

| [사회학] 개인주의와 시장의 본질 (0) | 2021.12.14 |

| [에세이] 누구도 벼랑 끝에 서지 않도록 - 김치찌개 파는 신부가 건네는 따끈한 위로 (0) | 2021.12.11 |