표지에 '작가를 꿈꾸는 사람들을 위한 필독서'라고 자신 있게 박아 놓은 문장에 눈이 부셨다. 이 책 한 권이면 나도 작가가 될 수 있을까? 기분 좋은 꿈이 시작되려나 싶다. 저자 유수진은 시문학 신인 우수작품상 이외 여러 시와 소설로 상을 받은 작가다.

'자꾸 변명 같은 문장을 슬쩍 끼워 넣고 싶었다'라는 시적인 문장이거나 '그나마 발목에 달린 방울 소리가 경쾌해서 언덕을 오르는 일이 아름다웠던 거야'라는 문장은 급한 마음에 걷다 자꾸 문턱에 걸리는 것처럼 턱턱 걸렸다. 그런 그의 경험을 담은 글쓰기가 기대됐다.

"나도 반짝이고 싶다고 말하고 싶어서, 건전지가 이렇다느니 저렇다느니, 이러쿵 저러쿵, 주저리주저리 생각하고 늘어놓는 일, 그것이 바로 글쓰기다." 24쪽, 객관적인 상관물이 무엇일까?

건전지 하나 사러 갔다가 배보다 더 커진 배꼽 같은 일을 의식의 흐름처럼 풀어 놓은 글에 빨려 들듯 읽었다. 이런 게 글쓰기라니! 사실 이렇게 늘어 놓는 것 자체가 쉽지 않은 걸 알지만 뒤통수 한대 세 개 얻어 맞은 듯 정신이 번쩍 났다.

그의 문장은 간결해서 트램펄린 위에 있는 것처럼 가볍게 술술 읽힌다. 엄청 무거운 파일을 확 줄여주는 획기적인 기술처럼 어렵게만 느껴지던 글쓰기가 조금은 덜 무거운 듯도 하다.

그의 관찰과 사유에 내용을 연결하고 상상을 보태라는 조언은 사실 복잡한 미로에 갇힌 막막함일지도 모르겠다. 그럼에도 찬찬히 뜯어보면 이해 안 될 것도 없다는 근자감도 생기니 이상하다.

허참, 묘사는 한더위 뚝뚝 흘러 내리는 아이스크림을 마냥 바라 보는 것만으로도 덥다는 걸 알만큼 쉽게 알겠다. 근데 양의 시력 이야기는 도통 어려워 모르겠다. 설명은 알겠는데 예시를 모르겠으니 얕은 깜냥을 탓할 수밖에.

"내가 보는 것을 더 집요하게, 고집스럽게, 그림 그리듯 서술하고 묘사한다."

56쪽, 어떻게 하면 세밀한 낱말을 쓸까?

'집요하고 고집스러운 관찰이 있어야 결정적 묘사가 된다'라는 저자의 말이 화살처럼 박혔다. 이제부터라도 타고나길 그리 크지 않은 눈으로 집요하게 보는 법을 키워야겠다.

"모든 소재는 글이 될 수 있으나 무엇을 쓸지는 정해야 한다. 소재를 정하는 일은 글쓰기 작업에서 가장 중요한 일이 되었다." 98쪽, 무엇을 어떻게 쓸까?

이어서 '소재를 정했다면 같이 이야기를 풀어 나갈 또 다른 소재를 정하'라는 조언에 꼬리에 꼬리를 무는 이야기처럼 생각이 꼬리를 물어야 좋은 글이 되겠구나 싶은데 정작 하다 보면 꼭 샛길로 새는 형편이라 이 또한 쉬운 일은 아니다.

글쓰기와 관련된 책을 읽으면 깨닫는 게 있다. 내가 글에 대한 문법적 지식이 없어도 너무 없다는 것인데 '것'이 의존 명사인지 몰랐고 어떤 쓰임새인지도 몰랐다. 생각을 여기저기 글로 뿌려대면서 그런 것들을 생각해 본 적이 없다는 게 부끄러워졌다. '것'은 도대체 어떻게 빼야 하는지 고민한다.

'보이지만 가깝지 않은, 그것이 적당한 거리'라 하니 귀에 아니 눈에 쏙 들어온다. 글쓰기를 말하지만 인간관계가 읽혔다. 그래서 늘 관계에 힘들어했던가. 얼마 전 카톡 친구들을 싹 정리하고 휑해진 주소록에 당황했었다. 그때 기분으로 돌아 간 느낌이다.

"한 칠 년 끝없이 비가 오더니 염소들의 눈엔 여름보다 넓은 호수가 생겼다." 155쪽, 염소 방목장

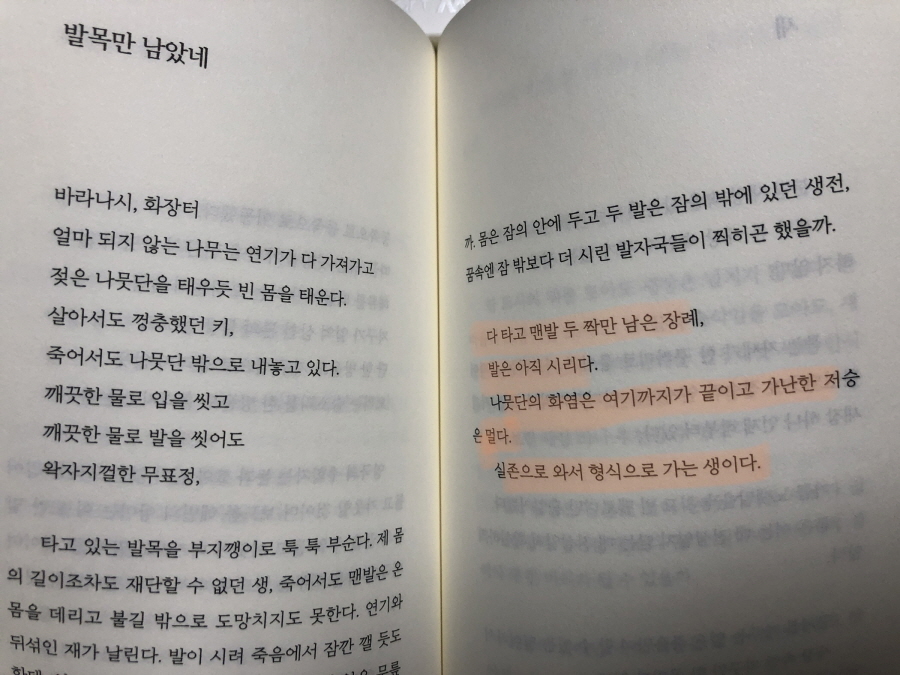

좀 독특하다 싶은 그의 글쓰기 비법을 한참을 넋 놓고 따라가다가 준비 없이 등장한 그의 시를 만났다. 시는 언제, 어떤, 누구의 시라도 가슴이 뜨거워지는 편이다. 하물며 글로 넋 놓게 만드는 저자의 시니 말해 무엇하랴. 그의 시는 역사고 철학이고 여행이고 그리고 자세다.

'공기를 가두는 일은 죽음만이 할 수 있는 일'이라는 그의 말에 동의하는 걸까. 한참 읽고 또 읽고 반복하다가 맥없이 목울대가 뜨거워졌다가 커다란 보따리를 등에 메고 느린 걸음으로 걸어 오는 노숙자의 발걸음을 보고 '절대 서두르지 않겠다는 각오가 그 사람의 발바닥에 꽉 찼다'라는 말에 눈시울이 붉어졌다.

한편, 먹먹한 마음이 되던 시가 시작노트로 연결되니 얼마간 청량감이 있다. 뜨거운 바라나시의 열기 속에 삐져나온 발목이 그래서 차가웠던 걸지도 모르겠다.

"가을이었다. 문득문득 설렜다. 사십 년 된 감나무들이 골목에 불을 켜 놓았다. 그 불은 낮 동안도 내내 빛을 내고 있었다. 딸깍, 여기야." 219쪽, 점등

감나무가 붉게 물든 모습을 '딸깍' 소릴 내며 전구에 불이 켜진 것으로 표현한다. 누가 봐도 가을인 매혹적인 묘사가 아닌가. 관찰에 상상이 더해져 묘사가 되는 신기한 일, 그의 말대로 글쓰는 사람의 자세부터 생각한다.

참으로 오랜만에 플래그를 덕지덕지 붙인 책이다. 글쓰기가 하고 싶다면 강추한다.

YES24 리뷰어클럽 서평단 자격으로 작성한 리뷰입니다.

'마음가는데로서평' 카테고리의 다른 글

| [인문] 북극을 꿈꾸다 | 툰드라 생태 복원 메시지 (4) | 2024.03.05 |

|---|---|

| [에세이] 눈물 없이 볼 수 없는, 울지마톤즈 학교 | 휴먼에세이 추천 (0) | 2024.03.03 |

| [인문] 인생 나침반이 되는 책, 지극히 짧고도 사소한 인생 잠언 (0) | 2024.02.26 |

| [소설] 반려동물 집사 필독서 - HUBRIS, 휴브리스 (0) | 2024.02.22 |

| [에세이] 이방인의 생존 기록, 망가지기 쉬운 영혼들 (2) | 2024.02.21 |